Kirili in Dialogue with

Barnett Newman

American painter and sculptor

Barnett Newman, Museum Of Modern Art

“ The verticality of Giacometti and Barnett Newman, the contrasts of tradition between Julio Gonzalez and David Smith are one of the explanations of my work.”

Alain Kirili, New York, 1989

Lighting the fuse, after the appropriation, published at the occasion of the exhibition at Templon Gallery, 1989.

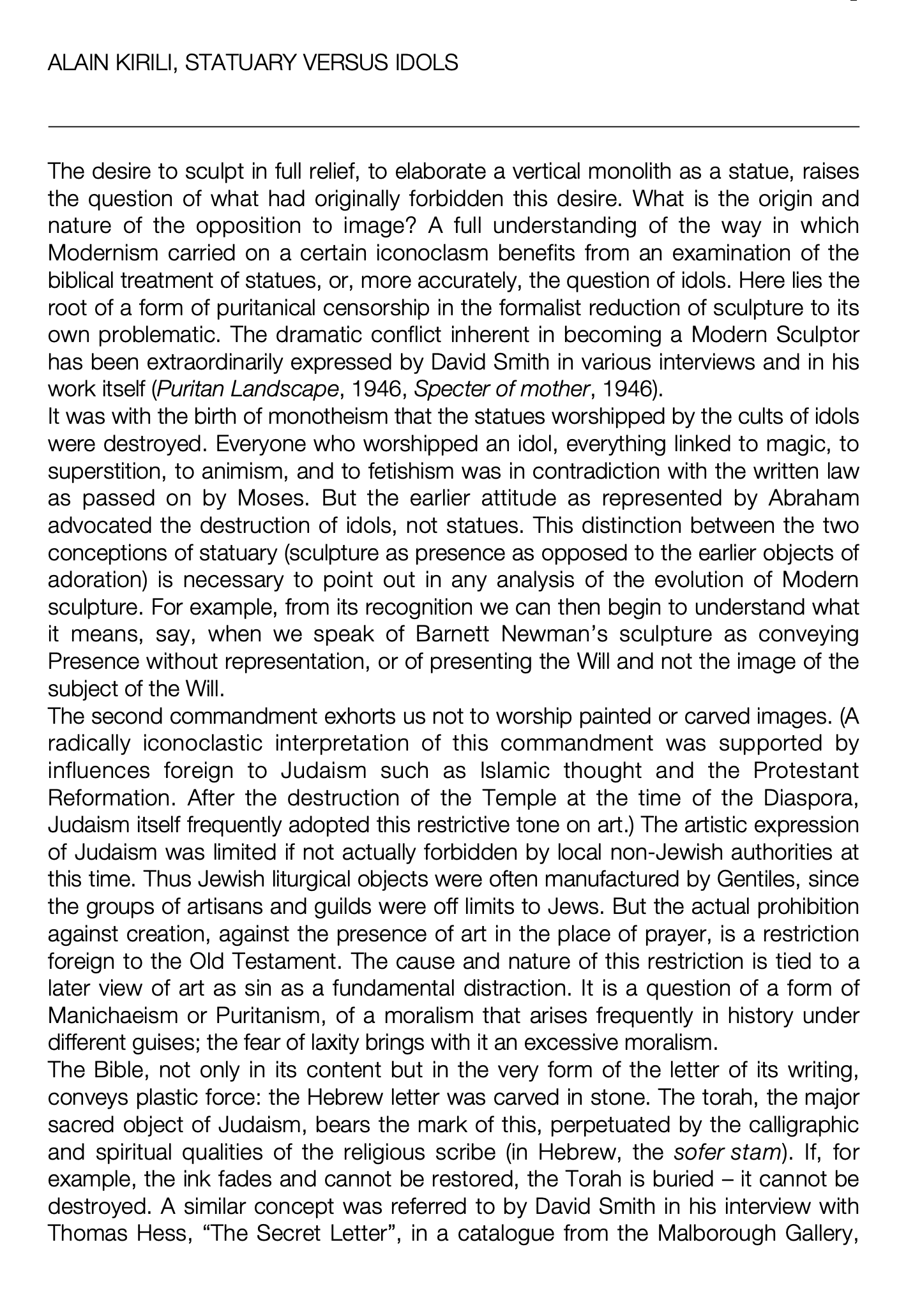

Barnett Newman and Alain Kirili (with Kings) in their respective studios, 1952 & 1988

(photo© Hans Namuth - photo©Ariane Lopez-Huici)

“For Kirili, exploring the New World from across the ocean, the familiar need of rejecting the viewpoint of the preceding generation was not a relevant issue.

For him, what was important was the personal discovery of masters like Clyfford Still and Barnett Newman, and the use to which he could put their vision, even if they were clearly, for his American contemporary, beside the point in an art world increasingly dominated by styles of willful coolness and objectivity and by attitudes that would find almost embarrassingly Romantic the kind of assertions in words and images which so fascinated Kirili in the domain of Abstract Expressionism.

He was later, in fact, to write and talk about both Still and Newman, and it was clear that what excited him, especially by contrast to the art he knew in Europe, was their sublime ambitions, their almost crazy, Romantic individuality which permitted Newman’s vertical “zips” to be experienced as almost human forces of will and energy in a universal field, or which allowed Still (as quoted in an essay by Kirili) to say that “ paintings must be an extension of the man, of his blood, a confrontation with himself,” or that “each painting is an episode in a personal life history, an entry in a journal.”

Robert Rosenblum

excerpt from an essay published at the occasion of the exhibition at The Frankfurter Kuntstverein, 1982

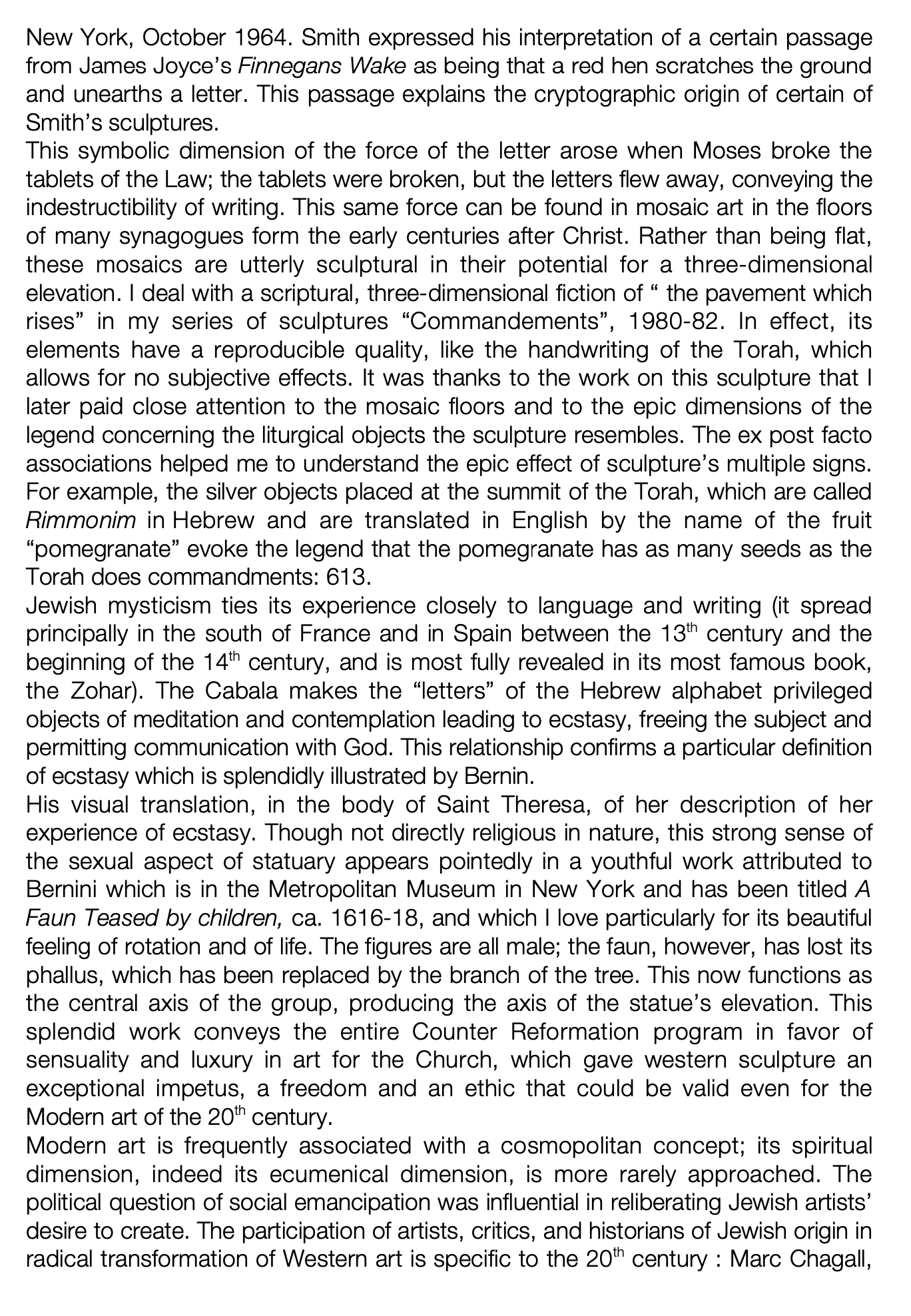

left : Installation of sculptures of Alain Kirili, Gallery Sonnabend, New York, 1982 / right : Alain Kirili in his New York studio loft with sculptures Funanbule, 2009

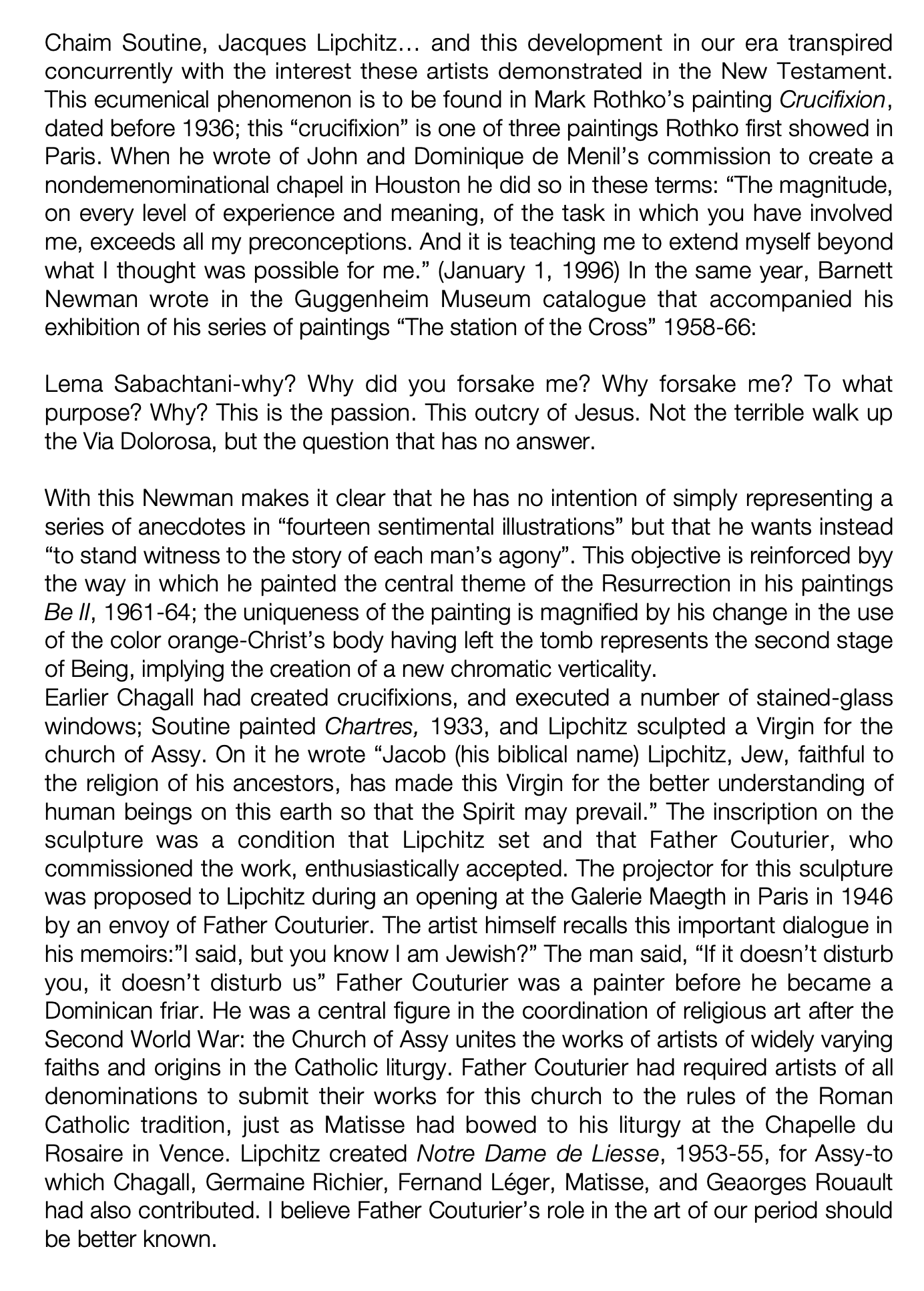

Alain Kirili, To Barnett Newman, installation at White Street Studio, New York, 2016

“The sense of an exalted, perhaps anthropomorphic vertical force that seems to keep extending upward and downward is, for one, familiar in the paintings (as well as the rare sculptures) of Newman which Kirili so admired.*”

*about the variations of the sculpture Trinity ,1980.

Robert Rosenblum

excerpt from an essay published at the occasion of the exhibition at The Frankfurter Kuntstverein, 1982

from left to right : Barnett Newman, Onement I, 1948

BarnettNewman, Concord, 1949, Metropolitain Museum, New York

Barnett Newman, Abraham, 1949, MoMA, New York

“L'architecture verticale est dominante, j'ai particulièrement été inspiré par les trois verticales du World Trade Center : Les deux tours décallées et l'espace entre les deux. Des verticalité en positif négatif était un cas unique d'architecture que je voyais depuis mes fenêtres de White Street. D'une autre fenêtre, celle donnant sur Church, j'ai au premier étage la vue directe sur l'atelier de Barnett Newman, qui a si bien traité de la présence verticale, je peux dire que mon atelier est au carrefour de ces deux pôles d’inspiration.”

Alain Kirili

extrait de Vivre à New York, publié dans le livre Mémoires de sculpteur, Alain Kirili, éditions ENSBA, 2007

White Street Studio, New York, 2001

(photo©Ariane Lopez-Huici)

“À New York, j'ai rencontré le sens religieux de l'écriture. À Essex Street dans le Lower EastSide, les calligraphes de la Thora tracent de lettres dans la tradition des gravers de pierre. À Houston, la chapelle Rothko avec la magnifique sculpture de Barnett Newman, Broken Obelisk, élève l'art à une dimension biblique : la sculpture sur le bassin semble en lévitation. Par opposition, Rothko apporte un ton de gravité à travers la lumière de ses peintures. Projet immense qui fit dire au peintre dans une lettre à John et Dominique de Ménil (le 1er janvier 1966) : « The magnitude, on every level of experience and meaning of the task in which you have involved me, exceeds all my preconceptions. And it is me to extend myself beyond what I thought it was possible for me. For this I thank you. » (publié dans le catalogue « The Rothko Chapel », Houston, 1979) Là aussi, Commandment prenait forme.”

Alain Kirili, New York, décembre 1990

extrait de Commandement,1980-1990, publié dans le catalogue d'exposition Commandement XI, du 9 février au 9 mars 1991, à la galerie Daniel Templon, Paris

Barnett Newman, Broken Obelisk, 1963-67, in front of the Rothko Chapel, Houston, Texas

“Here I est la sculpture la plus radicale de Barnett Newman. Progressivement, ses sculptures se sont radicalisées jusqu’à Zim Zum I et Here I est la moins reproductible de toutes. Elle a été exécutée dans un temps très court sous l'effet de la stimulation de l'exposition qu'il préparait, quasiment dans un geste, très encouragé par Jackson Pollock. La qualité de cette sculpture réside dans le fait qu'elle n'est pas une solidification dans l’espace du zip; elle apporte quelque chose de plus; elle a un espace véritablement tri-dimensionnel, les tiges sont véritablement déplacées l'une par rapport à l'autre. Par la suite, Newman ne fera plus que des pièces entièrement usinées. Broken Obelisk est vraiment le programmateur de l'art qui allait suivre.”

Alain Kirili

extrait d’un entretien avec Gerard-Georges Lemaine, sans date

Barnett Newman, Zim Zum I, 1969, SF MOMA collection

“This is their principal difference from Here I, Barnett Newman's first sculpture, realized in plaster (actually, one perpendicular of the work is plaster, the other is white-painted wood – Newman, too, liked the color white). In the thickness of Newman's bars, peremptorily planted in mound-like sockets which affirm the great force of the implanting, Here I reveals an entirely different approach – one opposed, really, to the notion of immateriality that concerns Giacometti in his plasters.”

Alain Kirili

excerpt from Giacometti’s Plasters, published in Art in America, Jan-Feb 1989

left to right : Barnett Newman, Here I (To Marcia), 1950 (bronze)

BarnettNewman, Here I, 1950, plaster and painted wood (The Menil Collection, Houston TX)

Barnett Newman, The Wild, 1950 (painting)

“Newman a fait des sculptures qui comptent. David Smith disait qu'il fallait manipuler l'histoire de la sculpture avec précaution car il y avait des peintres qui y avait grandement contribué. Il pensait à Matisse et à Picasso. On peut en dire pareillement aujourd'hui de Newman. Il étudie la verticalité autrement que dans sa peinture. En particulier avec les socles. Les socles sont d'une intelligence et trouve une extraordinaire réflexion symbolique quant au contact de la verticalité avec le sol. Ils sont dignes d'intérêt au point où , dans un texte que j'ai écrit sur Newman, “Here I, sculpture blanche”, j'attachais plus d'importance à la pièce à la version en plâtre qu'il avait montré chez Betty Parson qu'à celle en bronze : parce que dans la version en bronze la base presque est devenue monolithique alors que dans la version en plâtre c’était un plâtre qui s'appuyait sur un caisson de bois qui présentait des taches de plâtre. Il y avait un effet de réflexion sur l’élévation. Le plus souvent, dans ses sculptures, il existe un espace entre le sol et la verticale de la sculpture. Et cette intelligence de l'espace entre, du soulèvement, est quelque chose que Newman a merveilleusement accompli et qui est quelque chose qu'il ne pouvait pas réaliser dans sa peinture. J'insiste en précisant qu'il y avait à l'époque, dans Here I, recouvrement de la solidification du zip par le tableau le plus étroit qu'il ait jamais fait qui s'intitule The Wild qu'il montrait en même temps que Here I. Il surgit une possibilité sculpturale dans sa peinture qui n’existe pas, par exemple, chez Clifford Still.”

Alain Kirili

extrait d’un entretien avec Gerard-Georges Lemaine, sans date

Alain Kirili at the Kuntz Museum, Bale , 1977

with Barnett Newman’s sculpture Here III (1965–1966)

photo©Ariane Lopez-Huici

“Barnett Newman didn't see his sculpture, Here I as either anthropomorphic or architectural. So what was it? Some sort of presence. It didn't have the real world beside the word presence.

Freestanding verticality may have been a backbone to you, but in another way, it's also something different. It started to touch the question of the presence of God. Why did I make those very tall sculptures with just a hollow at the top? They can be associated with Cycladic sculpture, with Easter Island sculpture. Why not? It's true. But I hope it also has the notion of non-verbalized presence.”

Alain Kirili

excerpt from a conversation with Saul Ostrow, published in Bomb Magazine, 1990

left : Barnett Newman, Here II, 1965 / right : Alain Kirili, Absolum (Trinité series), 1979

“Pour son exposition à la galerie Betty Parsons, Barnett Newman avait exposé, avec l’encouragement de Jackson Pollock, sa sculpture Here I, une sculpture de double verticale. Ce qui est intéressant pour un artiste comme moi est cette double verticale, des verticales qui n’ont rien d’anthropomorphique et rien d’architectonique, comme les « zips » de sa peinture. Elles relèvent vraiment d’une notion tout à fait nouvelle en sculpture pour le monde occidental, une notion abstraite dans la mesure où l’œuvre n’est pas narrative, mais néanmoins exprime la présence. Cette idée de Présence avec un grand P est une notion magnifique qui crée une tension spirituelle très intense, et en cela est franchement une réussite.”

Alain Kirili

extrait d’une série d’entretiens (non publiée) avec Arby Gharibian, Paris, 2014

During his exhibition at the museum of Grenoble in 1999, Alain Kirili talks about the importance of the base of his new forged sculptures, about the Zip and sculptures of Barnett Newman, about the verticality of Giacometti.

Video excerpt from the film Prière de toucher, by Jean Paul Fargier, 2000

“The idea of sublimation also interests me very much. Two beautiful pieces made in the 20th century "Pithecanthropus Erectus" by the bassist Charlie Mingus and "Vir Heroicus Sublimus" by Barnett Newman were a real inspiration for me. They're two extraordinary titles.”

Alain Kirili, 2012

excerpt from a conversation with Robert C Morgan, published in the Brooklyn Rail, 2012

on the occasion of Alain Kirili’s exhibit The Drawing Show: Lines in Charcoal, Ink, Watercolor, Galvanized Iron and Black Rubber (January 3 - June 30, 2012)

The Charlie Mingus Jazz Workshop, Pithecanthropus Erectus, 1956 & Barnett Newman, Vir Heroicus Sublimis, Moma, 1951

“Rediscovered Kings refers to sculptures from the cathedral of Notre Dame that had been decapitated during the French Revolution and exhibited several years ago in Paris. The three aluminum shafts, one black, two silver, suggest the Zips of Barnett Newman given sculptural form. All are strongly vertical, bringing to mind the verticality of Gothic sculpture. But forged aluminum explodes, and as a result, the tops, or crowns, of these spiritualized shafts, have a spontaneous, ecstatic, almost orgiastic feeling.”

Michael Brenson

excerpt from Shaping the Dialogue of Mind and Matter, published in the New York Times,1987

left = Barnett Newman, Here III, 1965, Nasher Sculpture Garden / right : Alain Kirili, Rediscovered Kings, 1987

“Qui a peur de la verticalité ? C’est notamment par cette question insolente (la plus insolente qu’on puisse poser) que Kirili a commencé a montrer ses premières pièces de fer tordues à la forge. Rappel de Barnett Newman ? Bien sûr. « Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu ? » Mais rappel correctif, en dehors de l’œil dirait-on, mettant tout de suite l’accent sur la façon de tenir, c'est-à-dire de n’être tenu par rien à rien. Comme si nous abordions vraiment la dernière épreuve.”

Philippe Sollers

extrait du texte Le sculpteur et la liberté, Catalogue d’exposition Galerie Maeght, 1984

left : Who’s Afraid of Red, Yellow, and Blue IV by Barnett Newman, 1969-1970, Freunde Der National gGlerie

center and right : Alain Kirili’s exhibition Who’s afraid of Verticality ? Gallery Susan Inglett, New York, 2019 ((photos © Marilia Destot)

“J'aime parfois "pasticher" un titre déjà donné par un artiste à une oeuvre que j'estime,

comme une sorte de clin d'oeil amical. Qui a peur de la verticalité ?

vient du titre de Newman Who's Afraid of Red, Yellow and Blue ?, 1969-70”

Alain Kirili.

“Sometimes Kirili sites these works outdoors making apparent their commonality with the natural landscape. Whether indoors or out, the have a solemnity that commands attention and, while free of specific religious dogma, proclaims a faith in an intuitive, innate spirituality. This connection with religious art, not over-stead, is nevertheless important. "I escape in our cathedrals, " Kirili has noted, "in Rome, India, to salute the great liturgies which offer us the greatest art." And he finds guidance in Barnett Newman's statement that "the sense of place has not only a mystery but has the sense of metaphysical fact.”

Steven A. Nash

excerpt from the exhibition catalogue Kirili : Dialog with Rodin, 1999.

left : Barnett Newman, The Stations of the Cross / Lema Sabachthani, 1958-1966, National Gallery of Art (photo©Rob Shelley)

right : Barnett Newman in front of The Stations of the Cross / Lema Sabachthani, 1958-1966, at the Guggenheim Museum, New York, 1966 (photo ©David Gahr)

Alain Kirili drawing the series Sumi in his New York studio , 2021

from left to right : Alain Kirili’s drawings Sumi tryptique IV (Sumi j X, Sumi k XI, Sumi l XII), 2021

Alain Kirili, Lightness of Being

by Mary Jones, (excerpts) published in Artcritical, 2018

I met with Kirili in the Tribeca loft he has shared since 1980 with his wife the artist Ariane Lopez-Huici. We are looking together at his new works on paper, massed on the wall flanking metal sculptures set against colored grounds. The organic lines in the paper pieces are open to multiple readings, as script, brushstroke or some other kind of signifier that references Kirili’s own sculptural forms. They exude confident improvisation They also bring to mind the late cutouts by Matisse in the way color operates as light.

Another ongoing new series functions equally on the wall or on the floor. These are elongated, vertical rectangles of several sheets newspaper taped together and then intersected in the center b a thin, single “zip”sliced, pinned, and draped from the center. Placement, displacement, materiality and references to Barnett Newman reframe these ephemeral remnants from The New York Times. They are physically light, seemingly instantaneous and undulating with the slightest breeze.

Alain Kirili in his studio, with his installation of Signs, 2018

(photos © Ariane Lopez-Huici)

The "zips" of your newspaper pieces have a similar armature to the paintings of Barnett Newman, who was a formative influence for you. How do you feel the sensual and the spiritual are resolved in his work?

The paintings of Newman are fire. Barnett Newman gave us one of the most beautiful titles for a work of art in the in 20th century art. "Vir Heroicus Sublimis." It means "Man," but also "the phallus." The spiritual world of Newman is really burning with passion. I think of him as a source of white fire. His first sculptures, "Here I" (1950) and "Here I" (1965) were so important for me. I found them extraordinary. They were not anthropomorphic or architectonic. The only thing left was a presence. The quest for presence is something that has been with me from the beginning and I was happy to discover that in Newman. I've also had the opportunity to speak with Tom Hess about him, and to discuss the Talmudic presence in Newman's work. But I also have a great love and respect for de Kooning, in part because he made one of the most beautiful quotes imaginable, "Flesh is the reason oil paint was invented." De Kooning and Newman stand very close to my heart and carry me, and I'd like to add something that I find very impressive, and that I feel is also very lovely. Barnett Newman did a show of "The Stations of the Cross" at the Guggenheim in 1966, and around the same time John Coltrane released "A Love Supreme." I've always loved to look at "The Stations of the Cross" in the Guggenheim catalog, listening to Coltrane's "A Love Supreme."

Alain Kirili, installation Signs, 2018 / Alain Kirili, Untitled I, 2018. Cut newspaper.

(photos © Ariane Lopez-Huici)

Statuary vs Idols

Alain Kirili, 1986

Translated from the French by Jamey Gambrell

Les corps vivants du statuaire

Préface de Julia Kristeva

pour le catalogue Kirili, galerie Adrien Maeght, Paris, 1985

Cantique des Montées

Alain Kirili, 5 mai 2011

En montant les degrés pour accéder à l’abbaye de Montmajour, nous allons découvrir maintenant la sculpture Ascension qui se révèle progressivement.

Signe de la Trinité. Signe de la Verticalité. Signe de la Résurrection. Signe de l’Humanité. Signe de ce qui se tient debout. Signe de douleur et de joie.

Blancheur des verticales en plein ciel. Abstraction de la sculpture face à l’abstraction des verticales de l’architecture de Montmajour. Vérité à nue. Fragments d’architecture à travers les siècles. Fragments qui deviennent des signes abstraits et qui rejoignent un vocabulaire universel. A la naissance de l’art, l’homme se dresse pour se distinguer de l’animal et s’élève spirituellement. L’homme exprime cette dignité en mettant à la verticale des mégalithes. Célébration de la verticalité puis résurrection chrétienne. Montmajour est l’acropole des signes, du Signe.

Mystère des Pilastres. Les vestiges architecturaux annoncent le vocabulaire abstrait de la sculpture du XXème et du XXIème siècles occidentaux. La nécropole de Montmajour se lève. La sculpture Ascension a quitté le coeur de l’abbatiale Notre Dame pour trouver dans un deuxième acte une nouvelle vie, face à tous les éléments de la nature. Le peintre Barnett Newman a transformé ces tableaux en verticalité sculptée. Incarnation. J’ai vu à New York son exposition “Les Stations de la Croix” au musée Guggenheim en 1965. J’ai compris qu’un rythme vertical pouvait exprimer la Passion. Ce rythme était la preuve qu’il vivait la Passion. Aujourd’hui à Montmajour, la montée des degrés vers la sculpture Ascension est un cantique éternel. Une nouvelle invitation de cette oeuvre, vivons le Mystère, à Montmajour.

Alain Kirili, Ascension, 2000 , Abbaye de Montmajour, Arles

Le signe de la Verticalité

une lettre d’Alain Kirili

à Philippe Piguet, 2009

New York, le 09 février 2009.

Cher Philippe,

L’occasion que tu me donnes d’exposer Ascension III (2003) à l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier au Château d’Olonne, me plonge dans certaines réflexions. Je reste toujours sur l’impression si forte de ma visite de la rétrospective de Barnett Newman en 1972 au Grand Palais. Depuis cette époque, j’ai compris l’enthousiasme épique et spirituel du peintre lorsqu’il célèbre, aussi bien dans sa sculpture que dans sa peinture, la verticalité.

Je suis toujours resté fidèle à cette vocation esthétique. L’optimisme et la gravité de Newman correspondent à mon tempérament. J’ai longtemps réflechi au rapprochement de l’oeuvre de Giacometti et de la sienne. Le catalogue de la premiere exposition de Giacometti chez Pierre Matisse à New York en 1948 est une référence essentielle pour moi. La découpe centrale de la couverture du catalogue laisse apparaitre la sculpture Grande Figure (1947). Newman a salué son oeuvre. Je pense que la mienne est issue de la confrontation de celles de ces deux grands prédécesseurs. La couverture de ce catalogue, je peux facilement la mettre en rapport avec des tableaux hauts et très étroits comme Outcry (1958) et The Wild (1950). Je me souviens aussi de la magnifique installation au Kunstmuseum de Bâle par son directeur Franz Mayer en 1975 : il avait opposé la sculpture Here III (1965-66) de Newman avec la sculpture La Jambe (1958) de Giacometti. La vision misérabiliste souvent plaquée sur l’oeuvre de Giacometti ne tient pas dans ce face à face de ces deux oeuvres puissantes. Tout à coup un dialogue entre les deux verticalités abstraite et figurative révélait en fait une conquête du redressement, un désir de circonvolution autour d’un monolithe usiné chez le peintre et modelé chez le sculpteur. La verticalité de Giacometti est toujours anthropomorphique, celle de Newman ne l’est pas, ni même architectonique. C’est une verticalité de la présence. Les deux oeuvres forment un jeu dialectique de qualités qui m’accompagne toujours dans toute ma démarche.

Lors de l’un de mes premiers voyages à New York, je suis allé voir le photographe Hans Namuth pour qu’il me donne une photo noir et blanc de l’installation de la peinture The Wild en dialogue avec la sculpture Here I, dans l’exposition de Newman chez Betty Parsons en 1950. Lorsque je me suis installé dans mon atelier de White Street, j’étais particulièrement touché que mes fenêtres puissent faire face à celles du dernier atelier de Newman.

Parmi ses oeuvres spirituelles, j’avais la chance, très jeune, de pouvoir découvrir son fameux tableau Cathedra (1951) qui se trouve au Stedelijk Museum d’Amsterdam : la profondeur du bleu et les trois bandes verticales “Zip” expriment bien la dimension sacrée que peut avoir l’art abstrait. À la même époque, le père dominicain Couturier comprit que l’art sacré pouvait également s’exprimer de façon vivante grâce à l’abstraction. Cela n’était pas évident car rappelons que lorsqu’en 1966 Newman exposa ses Stations de la Croix au Guggenheim Museum, le New York Times, à travers son critique John Canaday, signifia à Newman “d’aller se faire pendre”. Le journal considérait que le Guggenheim venait de perdre son sérieux et son statut de grand musée, condamnant “l’obscurantisme de l’oeuvre et ses titres”. C’était une crise de puritanisme contre l’iconographie catholique et l’abstraction spirituelle.

Sur la question du socle et de la verticalité, Giacometti et Newman sont mes plus grandes références. Giacometti s’est exprimé à travers différents mouvements de l’histoire de l’art : il a traversé le cubisme, le surréalisme, et il est retourné à la pose du modèle dans son atelier. Sa grande diversité des matériaux m’enchante toujours car elle exprime une liberté de la création, il ne s’est jamais laissé endoctriné par un mouvement. Il n’est fidèle qu’à lui-même, qu’à sa démarche, et à son dépassement. Il ne s’est jamais figé, il ne peut être réduit à une formule simplificatrice. De la construction et de la fragilité de sa sculpture Le Palais à 4h00 que je vois régulièrement au MoMA, ainsi que ses sculptures de places, et celles des grandes figures ; tout me passionne dans son oeuvre. La diversité est une leçon de vie, c’est ma devise inspirée de la liberté de Giacometti.

J’ai connu et beaucoup apprécié l’historien Thomas Hess qui m’invitait de temps à autres à déjeuner pour faire un tour ensuite des galeries. J’ai souvent parlé avec lui de ces petites figurines de Giacometti sur d’énormes socles, de ce rapport “disproportionné” : le socle est un enjeu symbolique fort, aussi vivant que la figurine sur le point de disparaître. Thomas Hess en possédait deux qu’il a offert au MoMA. Ce qui était passionnant pour moi, c’était son intérêt pour Giacometti et pour Newman, nous étions dans la même problématique.

Giacometti exprimait le défi d’ériger la verticale. Cela me bouleverse toujours depuis le premier jour où j’ai compris son combat qui renvoie à des zones de l’inconscient les plus enfouies. Il a finalement gagné : la verticalité a surgi en gloire, sortie de l’obscurité et de la castration. Il surmonte une origine puritaine très répressive.

Barnett Newman cherchait aussi à “ériger” tel que son titre Vir Heroicus Sublimis le signale. De plus les deux artistes traitent de la symbolique du socle, qui est un signe vivant et à part entière de la sculpture, et non pas un simple support, un héritage que j’ai également perçu dans l’art indien des Yoni-Lingams : le Yoni socle de la sculpture a une fonction symbolique de représentation du sexe féminin.

J’aime reprendre et transformer le titre Who’s afraid of Red, Yellow and Blue I (1966) de Newman lorsque je me pose très tôt la question : qui a peur de la verticalité ? Question fondatrice de mon oeuvre. Elle pourrait être, cher Philippe, le titre de cette exposition à l’Abbaye de l’Orbestier, si tu le veux bien.

Enfin cette installation est une trinité qui rappelle aussi bien la sculpture Here II de Newman, que les places ou les ensembles de figures modelées d’Alberto Giacometti. Ces deux grands prédécesseurs ont toujours représenté pour moi une des plus belles victoires de l’art sur le néant et la dérision.

La monumentalité dans ma sculpture remonte à des oeuvres comme Absolum (1979) qui permet d’exprimer la grandeur de la sensation, la grandeur spirituelle de ces ensembles de 3 verticales, Absolum ayant des hateurs de 300 cm, 320 cm et 300 cm. La configuration des trois verticales est toujours, avec celle du centre plus haute, le Signe des signes.

C’est ce qui explique combien le passage du relais de Giacometti à Barnett Newman est un aspect fondateur de mon oeuvre. Les sculptures Femme de Venise, les zips dans la peinture de Newman, et ses sculptures Here I, Here II, Here III, sont pour moi un des plus beaux dialogue esthétique entre l’Europe et les États Unis de l’après-guerre.

Mes visites à la Chapelle Rothko à Houston, avec la sculpture Broken Obelisk (1963) de Newman et la musique de Morton Feldman créée pour son ami Rothko, ont renforcé mon admiration pour la dimension émotionnelle, spirituelle et musicale de l’Abstract Expressionism. Il s’agit de peinture, de sculpture, et de musique, liées à la chair, au corps, à l’incarnation. Pour moi, c’est la plus grande période de l’Art Américain. Ce mouvement arrive au même moment où le jazz crée, grâce à Charlie Mingus et John Coltrane, des chefs d’oeuvres tels que Pithecanthropus Erectus (1956), A Love Supreme (1964), Ascension (1965), à qui je rends hommage par le titre de mon oeuvre. Ces titres valent bien par leur splendeur ceux de Newman cités dans ce texte, et évidemment tout particulièrement Vir Heroicus Sublimis (1950-51). Ces titres sont parmi les plus beaux du XXème siècle. Ils signalent la profondeur des enjeux de ces artistes et mettent en évidence la vacuité de l’art de pacotille et du kitsch contemporain.

Ma quête d’absolu s’inscrit contre les cauchemards et les violences extrêmes du détachement émotionnel et esthétique contemporain, que voudrait nous imposer une société folle dirigée par une finance et une politique sans foi ni loi, sans remord ni émotion. La situation actuelle témoigne d’une crise conjoncturelle mais aussi structurelle, c’est à dire morale. Ces artistes, financiers et politiques se reconnaissent dans un art du même goût et forment un univers pas très éloigné de celui des psychopathes, médicalement définis par une “rupture émotionelle sévère”. L’émotion dans la culture apparaissait ces 20 dernières années comme désuète. Aujourd’hui fin 2008, le pouvoir et l’argent imposent une crise grave de désespoir et de chômage sur la planète entière, et imposent un art de marchandise et uniquement de valeur refuge financière. Je me rappelle le slogan né en mai 1968 : “le monde n’est pas une marchandise”. Vision qui a toute son actualité comme celle de Guy Debord dans son livre La société du spectacle, qu’il dénonce.

Évidemment, je ressens les conséquences de cette violence sur mes propres oeuvres, elles-même chargées d’émotion, et où l’esprit et l’incarnation sont les qualités fondatrices de toute ma démarche. Je rejoins Germaine Tillion qui dit : “la création est un acte de résistance”.

J’admirais beaucoup le courage de Thomas Hess connu pour sa lecture spirituelle de l’oeuvre de Barnett Newman. Il soulignait par exemple l’importance du socle dans sa sculpture qui pouvait être issue de la réflexion de Newman sur la notion religieuse du “makom” dans le judaïsme, qui signifie “place, lieu privilégié, présence”. Les socles de la série des sculptures Here sont tous très différents. Le premier est un double monticule informe, le deuxième est une plaque découpée au chalumeau, légèrement surélevé, et le troisième est géométrique en acier cor-ten. Les socles sont très étudiés et sont un enjeu symbolique important de la création de Newman.

J’étais très heureux lorsque le Centre Pompidou a acquis par donation le tableau de Newman Shining Forth (to George) de 1961 : ce tableau met en jeu trois verticalités, une assez fine et irrégulière, une autre plus épaisse et plus régulière, et la troisième verticale en négatif, avec des effets de pinceau extrêmement subjectifs. Cette trinité, avec les espaces qui révèlent un environnement quasiment sacré, est une inspiration pour ma future installation d’Ascension III dans cette chapelle. Les différentes épaisseurs du tableau créent ce que les américains appellent un “push and pull”, qui produit une distorsion du plan du tableau en lui donnant vitalité et profondeur.

J’apprécie de pouvoir montrer enfin la troisième version de ma série Ascension. Ascension I (2000) est exposée dans le jardin de la New York University à Paris. Ascension II (2002) est installée à l’Abbaye de Montmajour, à Arles, où j’ai réuni et reproduit à cette occasion dans le catalogue les photographies de mes oeuvres Trinité (1980), Commandement (1980-2007), Crucifixion (1982) Gothic (1981), Symphonie des Psaumes (1988), et où j’ai voulu affirmer en quelques lignes la nature profonde d’Ascension en ces termes : “ Transfiguration de la matière. Voilà : dans la simplicité, le calme des lignes. Avec assurance choisir une résine massive, matériau moderne sans mémoire. Convertir le matériau, lui imposer la Passion, sur cette Acropole sacrée.” (Catalogue Un artiste Un monument, Kirili à Montmajour, DAP/CNAP, Monum, éditions du Patrimoine, 2002)

Cette série des trois versions d’Ascension a des dimensions et des proportions à chaque fois différentes et révèle ainsi des espaces de vibration spécifique. Les scarifications de mes sculptures, et les brisures à leur sommet, la découpe du socle, opposée à la linéarité des verticales retrouve les rythmes vivants et dialectiques de Newman. La couleur au sommet de ces sculptures élève le regard et crée un rapport du corps ascentionnel. Le socle est massif, il a une fonction symbolique qui peut évoquer évidemment un lieu, un Golgotha, un détachement , une lévitation des verticales. Le blanc fend l’espace de cette chapelle et peut rappeler la série très importante pour moi des Stations de la Croix de Barnett Newman.

L’ Ancien et le Nouveau Testament se trouvent ici en concordance, tout comme le dialogue de nos générations d’artistes.

Aujourd’hui, je suis content de pouvoir redonner du sens à l’art car cette installation rend hommage au signe et s’oppose bien à l’esthétique kitsch du logo : ma sculpture est un corps vivant et non pas un objet inerte et lisse.

C’est avec une grande sérénité que je développe une oeuvre qui est un hymne à la diversité des matériaux, des exécutions. Giacometti a toute sa vie gardé une liberté et une diversité dans son oeuvre. En effet, une constance dans le style est immédiatement identifiable. Et être identifiable : c’est toujours fixer, figer, mourrir. Si une oeuvre d’art devient figée dans son style, elle est mortifaire. La diversité représente la subjectivité, la vie, elle reflète mon univers, mon existence entre les terres cuites, les fers martelés, les plâtres, les résines, les tailles de pierre, il s’agit toujours du même corps qui parle. Je ne reflète jamais le jeu stylistique intellectuel et distant de l’écclectisme, il s’agit toujours de joie, de peine, d’étapes de la vie. De surgissements. Car l’art pour moi ne prend pas naissance dans la raison mais dans le trésor enfoui de l’inconscient : l’inconscient a plus de compréhension que notre lucidité. Dans l’art, un excès de raison est mortel, la vie et la beauté ne proviennent jamais d’une formule.

La peinture de Newman est souvent riche en matière, travaillée à la spatule, coups de pinceau libres et débordant des limites de la bande de couleur verticale, tel que dans Onement I (1948), Onement III (1949), End of Silence (1949), Joshua (1950), Adam (1951/1952). Dans ces tableaux, les rouges, les oranges et les rouilles brossés irrégulièrement dans une matière vivante qui traduit un goût sensuel et charnel dans la démarche spirituelle tournée vers l’incarnation, annonce l’arrivée de ses célèbres tableaux dédiés aux Stations de la Croix.

Je voudrais rappeler ici que j’ai écrit un texte sur la sculpture en plâtre de Barnett Newman, exposée dans cette version sur une caisse en bois, une “milk box”, à la galerie Betty Parsons en 1950. Mon texte Here I, sculpture blanche, 1977, fut publié en 1984 dans le catalogue de mon exposition monographique Alain Kirili, Musée St Pierre Art Contemporain, Lyon.

Tout près de cette sculpture, dans cette exposition, il présente un tableau très étroit, une bande de couleur The Wild. Il en fit plusieurs versions dont ma favorite Outcry (1958) : peinture noire à la spatule très rythmée qui inspirera les martelages de mes fers.

J’ai revu ce tableau au Musée de Philadelphie en 2002 dans la superbe rétrospective organisée par Ann Temkin. Dans le catalogue de l’exposition, j’ai retenu la très belle note concernant cette oeuvre : “Outcry has a nakedly emotive quality… This heavy application of black paint was laid down with a palette knife in forceful, jagged strokes barely contained by the edges of the canvas.” Ce sont ces mêmes qualités que je recherche dans le rythme émotionnel de mes martelages, modelages, scarifications, glyphes, découpe des bases au fil rouge, et dans les couleurs au sommet des verticales en époxy.

Les scarifications dans mon oeuvre Ascension sont des tailles directes qui jouent ce rôle de vibration émotionnelle sur la surface lisse et blanche des verticales. La monumentalité de Ascension III (hauteur approximative 5m) n’est pas un “agrandissement” mais un changement complet des proportions des verticales et de la base. Les espaces entre les 3 verticales sont importants, les écarts nécessitent une “maîtrise” de l’installation. J’insiste : les aspects en positif et en négatif de la sculpture forment un tout. C’est une invitation au corps à se relationner à une monumentalité de la présence.

Avec cette exposition Philippe, tu m’auras permis d’exposer la “poésie des proportions”, la règle secrète de ces Ascensions.

Les scarifications noires, taillées directement dans la matière en époxy sont les degrés ascentionnels vers un sommet chromatique qui retient le regard, élève le corps du visiteur vers des cîmes célestes. Ces signes sont issus de mon intérêt ancien pour les premières traces à l’origine de l’écriture : particulièrement dans les tablettes cunéiformes, qui sont des intailles dans la terre cuite. J’apprécie aussi le langage des scarifications sur les coprs des peuples animistes d’Afrique ou Amérindiens, peuples sans écriture, de tradition orale, et fortement investis dans le signe.

L’époxy est une matière moderne dérivée des résines. J’ai commencé à travailler dans une mousse poliuréthane que je découpais au fil chaud. Mes premières expériences furent réalisées en 1999 au Musée de Grenoble. C’est grâce à l’assistant de Jean Dubuffet, Richard Douhet, que j’ai pu réalisé des moulages en époxy. Dans son atelier, j’ai découvert que je pouvais tailler dans cette matière.

L’architecture de cette chapelle de l’Orbestier est l’écrin pour ma sculpture qui se transfigure. Je garde à l’esprit l’enjeu symbolique de ma sculpture dans ce lieu originellement de culte. Je pense à la réussite du Père Couturier à la Chapelle de Vence, de Rothko dans sa Chapelle de Houston ; à l’Eglise d’Assy, et celle de Chagny où le père Ladey a installé en 1986 mon Crucifix (1985).

La Chapelle Rothko est sombre, et les tableaux ne se livrent pas comme dans un musée : un lieu de culte n’est pas un lieu d’exposition d’oeuvres d’art mais le lieu du Mystère. L’oeuvre se révèle progressivement à ceux qui accepteront cette invitation artistique et spirituelle. La création garantit une vie spirituelle vivante, l’absence de création affadit la foi, les sentiments, la vocation. Elle ne tend à laisser que de l’art saintsulpicien et de la bigoterie. Exigeons pour la foi, pour l’amour, une création radicale, courageuse, transgressive ; transgressive de tout sentimentalisme qui est la marque par excellence du kitsch. Au Château d’Olonne, je dialogue avec la mémoire d’une liturgie, avec une architecture qui même sans culte, témoigne aujourd’hui encore et toujours du spirituel. Philippe, exposer dans cette chapelle me permet de m’exprimer dans un autre univers que celui clinique des lieux contemporains aux murs blancs et sol gris. La blancheur des verticales viendra fendre le corps obscur de la Chapelle. Elles participeront à la lumière du lieu, une expérience unique.

J’ai une grande satisfaction en tant que sculpteur qu’Ascension puisse ici défier la gravité. J’espere exprimer ma résistance contre le mépris de la culture, de la mémoire, et de la dignité humaine qui sont trop souvent baffouées aujourd’hui. La création est une prière.

J’ai découvert ces jours-ci que des tableaux de Newman très importants tels que Moment, The Beginning, The Command, furent créés en 1946, année de ma naissance. Toutes ces oeuvres sont un hymne à la verticalité. Newman par cette verticalité héroïque, comme mes parents par ma naissance, expriment leur profonde conviction dans la vie après ces années tragiques de la guerre, et de l’holocauste. L’affirmation du philosophe Adorno qu’” il n’y aura pas de poésie après l’holocauste” s’est révélée bien trop pessimiste et castratrice. Au contraire le désir épique et naturel d’affirmer la vie a gagné contre la morbidité et Thanatos.

Le kitsch est un art planétaire figé et mortifaire contre lequel j’élève le “signe vertical de l’Ascension.”

Amitiés,

Alain

Produced by Centre des Monuments Nationaux and by PY FILMS, Bertrand Abadie , 2002

On the occasion of the fabrication and installation of Alain Kirili's sculpture "Ascension" at the Montmajour Abbey, Arles, France